- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Spring breakers, de Harmony Korine (USA, 2012)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Au ciné-cité les Halles, en avant-première (le film sort le 6 mars en salles)

Quand ?

Lundi soir il y a deux semaines, à 22h

Avec qui ?

MaBinôme

Et alors ?

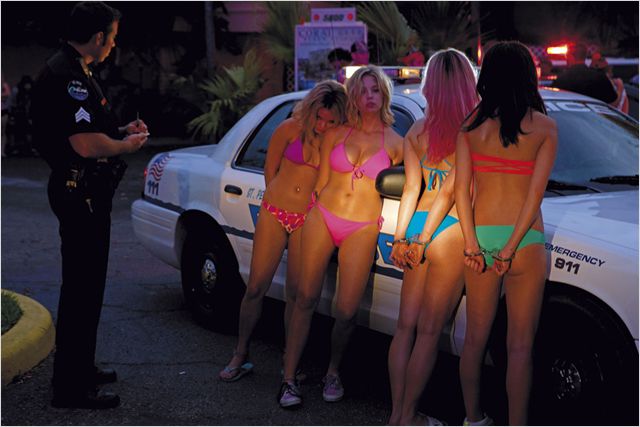

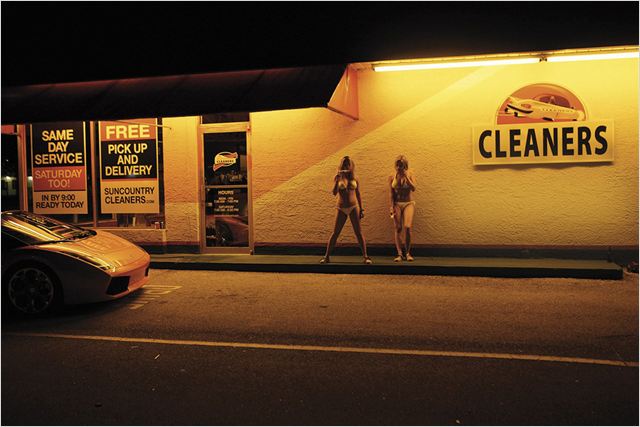

Elles sont quatre filles sur l’affiche, à partir faire le spring break en Floride. En réalité elles sont deux meneuses qui savent la raison profonde de leur virée, au-delà du miroir aux alouettes de cette douteuse tradition américaine, et deux faire-valoir qui seront congédiées avant de voir la fin de l’aventure. Sur place, leur chemin croisera celui d’un cinquième personnage, lui aussi sur l’affiche : Alien le dealer-rappeur, taillé par Harmony Korine dans la même étoffe que ses héroïnes. À savoir caricatural à l’extérieur, mais ambigu et fuyant à l’intérieur. Car derrière les apparences (bimbos insouciantes, gangsta aux dents en argent et aux flingues par dizaines), on découvrira au fil du film avoir affaire en vérité à une bande de gamins marginalisés et paumés. Qui en sont réduits à s’imaginer évoluer dans un jeu vidéo ou un clip, non par inconséquence mais pour une question de survie, face à l’absence de repères concrets. C’est la première feinte de Spring breakers : jamais il ne nous place au cœur d’un monde qu’il semble aborder, mais à sa lisière, sans s’en approcher plus. C’est in extremis que Candy, Brit, Cotty et Faith s’incrustent dans un spring break, dont elles se verront rapidement isolées ; pour sa part, c’est avec une armée limitée à deux jumeaux encore plus freaks que lui qu’Alien s’est mis en tête de jouer dans la cour des grands criminels.

La deuxième feinte de Korine est que, déjouant toutes les prévisions, il embrasse sincèrement la cause de ses protagonistes. Son but n’est ni de les moquer, ni de faire d’eux un moyen de dénoncer une institution malsaine. Il est du même bord que les filles et Alien, épousant leurs contradictions, partageant leur expérience personnelle profondément confuse. Cette entente trouve son origine derrière la caméra. La femme d’Harmony, Rachel, interprète l’une des héroïnes, et lui partage avec les trois autres – les bébés Disney Vanessa Hudgens, Selena Gomez et leur voisine de Beverly Hills Ashley Benson – un même destin d’enfant star, même si c’était dans une autre pouponnière, celle du versant underground du cinéma de Los Angeles. Korine n’avait pas vingt ans quand il a écrit le scénario de Kids pour Larry Clark, et à vingt-quatre ans il réalisait son premier long-métrage, Gummo – qui au passage traitait déjà d’enfants livrés à eux-mêmes. Enfin le dernier élément, James Franco (qui, au passage, se fend ici d’un incroyable rôle de composition), a lui aussi débuté jeune, dans Freaks and Geeks.

La deuxième feinte de Korine est que, déjouant toutes les prévisions, il embrasse sincèrement la cause de ses protagonistes. Son but n’est ni de les moquer, ni de faire d’eux un moyen de dénoncer une institution malsaine. Il est du même bord que les filles et Alien, épousant leurs contradictions, partageant leur expérience personnelle profondément confuse. Cette entente trouve son origine derrière la caméra. La femme d’Harmony, Rachel, interprète l’une des héroïnes, et lui partage avec les trois autres – les bébés Disney Vanessa Hudgens, Selena Gomez et leur voisine de Beverly Hills Ashley Benson – un même destin d’enfant star, même si c’était dans une autre pouponnière, celle du versant underground du cinéma de Los Angeles. Korine n’avait pas vingt ans quand il a écrit le scénario de Kids pour Larry Clark, et à vingt-quatre ans il réalisait son premier long-métrage, Gummo – qui au passage traitait déjà d’enfants livrés à eux-mêmes. Enfin le dernier élément, James Franco (qui, au passage, se fend ici d’un incroyable rôle de composition), a lui aussi débuté jeune, dans Freaks and Geeks.

Des liens forts d’esprit et d’expériences unissent le groupe, et transforment leur œuvre commune en une indocile expédition « us against the world ». Sans comptes à rendre à qui que ce soit, mais également sans modèles à suivre, les filles et Alien creusent leur sillon à l’écart des regards et de l’intérêt du monde. Le résultat est déroutant, conçu à l’aveuglette parce que dépourvu de boussole, et cependant tirant à tout bout de champ sans viser, animé par l’énergie volcanique de la jeunesse. Spring breakers prend la forme d’une stase hypnotique dont l’étreinte se révèle être un piège, extraordinairement perturbant. On ne déchiffre jamais ce qui y est attendu de nous, en termes de réactions émotionnelles, de positionnement moral, de degré d’implication aux côtés des personnages. Korine nous balade entre attraction et répulsion, violence et ingénuité, vulgarité et tendresse. Ainsi la perversité, réelle, de son film ne se présente pas sous la forme anémiée d’une provocation en toc « bikinis – luxure – cocaïne », mais sous celle bien plus forte d’un brouillage total des valeurs et des normes. Le trouble provoqué, qui règne sans partage sur l’existence des héros, s’insinue progressivement en nous, il nous contamine entièrement, et reste en nous même une fois l’aventure arrivée à son terme, sur un dénouement sibyllin au possible. Impossible de déterminer avec certitude s’il s’agit d’un happy end ou d’une fin tragique, et à quel point ses protagonistes l’ont désiré ou bien subi.

Des liens forts d’esprit et d’expériences unissent le groupe, et transforment leur œuvre commune en une indocile expédition « us against the world ». Sans comptes à rendre à qui que ce soit, mais également sans modèles à suivre, les filles et Alien creusent leur sillon à l’écart des regards et de l’intérêt du monde. Le résultat est déroutant, conçu à l’aveuglette parce que dépourvu de boussole, et cependant tirant à tout bout de champ sans viser, animé par l’énergie volcanique de la jeunesse. Spring breakers prend la forme d’une stase hypnotique dont l’étreinte se révèle être un piège, extraordinairement perturbant. On ne déchiffre jamais ce qui y est attendu de nous, en termes de réactions émotionnelles, de positionnement moral, de degré d’implication aux côtés des personnages. Korine nous balade entre attraction et répulsion, violence et ingénuité, vulgarité et tendresse. Ainsi la perversité, réelle, de son film ne se présente pas sous la forme anémiée d’une provocation en toc « bikinis – luxure – cocaïne », mais sous celle bien plus forte d’un brouillage total des valeurs et des normes. Le trouble provoqué, qui règne sans partage sur l’existence des héros, s’insinue progressivement en nous, il nous contamine entièrement, et reste en nous même une fois l’aventure arrivée à son terme, sur un dénouement sibyllin au possible. Impossible de déterminer avec certitude s’il s’agit d’un happy end ou d’une fin tragique, et à quel point ses protagonistes l’ont désiré ou bien subi.

Avec Spring breakers, Korine accomplit l’exceptionnel tour de force de mettre à nu l’ambivalence de notre culture contemporaine occidentale. Et cela sans glisser dans le rejet réactionnaire ni l’adulation aveugle face à sa complexité potentiellement affolante, car virtuellement illisible. À l’écran tous ses morceaux s’entrechoquent, se superposent, et nous assaillent simultanément, sans que leur soient épinglés des jugements sur ce qui est bien ou mal, stimulant ou méprisable. Les Disney girls tournent Pussy Riot, leurs messages futiles, et pleins d’un enthousiasme idiot, à l’adresse de leurs parents absents deviennent le socle d’une rêverie languissante d’une force égale à celles de Malick. Korine donne à ce bouillon de culture pop la forme d’un conte de fées dérangé et dérangeant, un successeur pour notre temps des textes subversifs des frères Grimm. C’est sur un mode purement onirique que Spring breakers fonctionne. Ses personnages sont détachés de toute situation et de toutes attaches. Comme dans ces songes si intenses quand on y est plongé, et qui paraissent si infimes lorsqu’on veut les relater après coup, l’intrigue est réduite à presque rien, et suit une progression désarticulée mêlant surplace, boucles aliénantes, brusques bonds en avant (l’arrestation des filles en est un). Le temps est irréel, détraqué, et l’espace tout autant puisqu’il consiste en un univers faussement ouvert, aux frontières invisibles mais draconiennes. Une fois entrés dans le monde clos du spring break imaginé par Korine, il n’est plus question d’en ressortir, et ceux qui transgressent cette règle le payent au prix fort – ils disparaissent brutalement du film.

Avec Spring breakers, Korine accomplit l’exceptionnel tour de force de mettre à nu l’ambivalence de notre culture contemporaine occidentale. Et cela sans glisser dans le rejet réactionnaire ni l’adulation aveugle face à sa complexité potentiellement affolante, car virtuellement illisible. À l’écran tous ses morceaux s’entrechoquent, se superposent, et nous assaillent simultanément, sans que leur soient épinglés des jugements sur ce qui est bien ou mal, stimulant ou méprisable. Les Disney girls tournent Pussy Riot, leurs messages futiles, et pleins d’un enthousiasme idiot, à l’adresse de leurs parents absents deviennent le socle d’une rêverie languissante d’une force égale à celles de Malick. Korine donne à ce bouillon de culture pop la forme d’un conte de fées dérangé et dérangeant, un successeur pour notre temps des textes subversifs des frères Grimm. C’est sur un mode purement onirique que Spring breakers fonctionne. Ses personnages sont détachés de toute situation et de toutes attaches. Comme dans ces songes si intenses quand on y est plongé, et qui paraissent si infimes lorsqu’on veut les relater après coup, l’intrigue est réduite à presque rien, et suit une progression désarticulée mêlant surplace, boucles aliénantes, brusques bonds en avant (l’arrestation des filles en est un). Le temps est irréel, détraqué, et l’espace tout autant puisqu’il consiste en un univers faussement ouvert, aux frontières invisibles mais draconiennes. Une fois entrés dans le monde clos du spring break imaginé par Korine, il n’est plus question d’en ressortir, et ceux qui transgressent cette règle le payent au prix fort – ils disparaissent brutalement du film.

Le plus puissant composant psychotrope de Spring breakers est son habillage visuel et sonore. Le travail sur la bande-son (à tous les niveaux : musique, bruitages, modulation des voix) et son mixage est inouï, tout comme celui sur la photographie – signée du collaborateur de Gaspar Noé Benoît Debie, d’où la parenté affirmée avec les ambiances d’Irréversible et Enter the void. Le film est un assemblage stupéfiant de couleurs et sons venus d’ailleurs, d’un espace-temps tangent au nôtre, dont il a légèrement divergé en évoluant en parallèle depuis une source commune. Korine puise son inspiration scénique dans les 80’s – les couleurs à l’éclat aveuglant, les sonorités électro – et cinématographique dans les 90’s. On retrouve dans son mix des échos du Quentin Tarantino de Tueurs nés, Reservoir dogs (la chanson Everytime de Britney Spears est utilisée d’une manière comparable au fameux Stuck in the middle with you) ; et du David Lynch de Lost highway, Mulholland drive. Spring breakers partage avec ces deux films une même fascination pour la route comme moyen d’évasion puissant, mais à double tranchant : elle n’offre aucune garantie quant à la destination finale.

Le plus puissant composant psychotrope de Spring breakers est son habillage visuel et sonore. Le travail sur la bande-son (à tous les niveaux : musique, bruitages, modulation des voix) et son mixage est inouï, tout comme celui sur la photographie – signée du collaborateur de Gaspar Noé Benoît Debie, d’où la parenté affirmée avec les ambiances d’Irréversible et Enter the void. Le film est un assemblage stupéfiant de couleurs et sons venus d’ailleurs, d’un espace-temps tangent au nôtre, dont il a légèrement divergé en évoluant en parallèle depuis une source commune. Korine puise son inspiration scénique dans les 80’s – les couleurs à l’éclat aveuglant, les sonorités électro – et cinématographique dans les 90’s. On retrouve dans son mix des échos du Quentin Tarantino de Tueurs nés, Reservoir dogs (la chanson Everytime de Britney Spears est utilisée d’une manière comparable au fameux Stuck in the middle with you) ; et du David Lynch de Lost highway, Mulholland drive. Spring breakers partage avec ces deux films une même fascination pour la route comme moyen d’évasion puissant, mais à double tranchant : elle n’offre aucune garantie quant à la destination finale.