- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Seul au monde, de Robert Zemeckis (USA, 2000)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

À la maison, en DVD zone 2

Quand ?

Un vendredi soir, en mars

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

Seul au monde n’a que l’apparence de la transparence. En surface, le film est limpide : le récit d’un homme échoué sur une île déserte. Mais cette façade recouvre un édifice tout en complexité et en subtilité, croisant dans les eaux du cinéma psychologique ou expérimental bien plus qu’il ne barbote dans la mare impassible des blockbusters. Robert Zemeckis ne s’est pas contenté de profiter du décor, de la situation et de l’acteur (Tom Hanks) d’exception dont il a disposé pour l’occasion. Il les a mis au service de son film, plutôt que l’inverse, en les liant et les modelant par sa mise en scène tout simplement géniale. C’est un fait établi que Zemeckis compte parmi les cinéastes en exercice les plus talentueux visuellement ; mais ce qu’il accomplit dans Seul au monde dépasse même ce que l’on attend de lui. Incroyablement longue, la liste des plans virtuoses qui émaillent le film se remplit sans discontinuer, sur l’île comme en dehors, avant, pendant et après l’épreuve extraordinaire traversée par le héros Chuck. Et tous participent à rendre l’aventure plus intense, plus pénétrante.

Avant (le crash), l’existence de Chuck est un tourbillon sillonnant le globe entier. Personne n’est en mesure de le suivre – parmi ses subordonnés – ou de le modérer, comme aimerait pouvoir y parvenir sa fiancée Kelly (Helen Hunt). Chuck travaille pour FedEx, mais il est bien plus qu’un simple salarié : il personnifie l’essence de cette entreprise, ayant fait sienne la détermination orgueilleuse à tordre le temps et l’espace selon ses désirs et exigences. L’ouverture du film voit Zemeckis expliciter ce programme par la seule force du cinéma, en branchant sa mise en scène directement sur l’énergie démente du personnage et du système qui l’abrite. Un premier montage grisant, à hauteur de colis FedEx transbahuté sur des milliers de kilomètres, fractionne l’espace ; un deuxième règle son compte au temps en suivant l’enregistrement de dizaines d’autres colis, dans un tout petit local et avec une deadline irréalisable. Cet élan inaugural ne trouvera ensuite rien pour le freiner, au cours d’une exposition des enjeux et des protagonistes qui n’en est pas vraiment une. Son découpage morcelé et sa progression par ellipses nerveuses instituent un rythme de fin d’une histoire et non de début.

Avant (le crash), l’existence de Chuck est un tourbillon sillonnant le globe entier. Personne n’est en mesure de le suivre – parmi ses subordonnés – ou de le modérer, comme aimerait pouvoir y parvenir sa fiancée Kelly (Helen Hunt). Chuck travaille pour FedEx, mais il est bien plus qu’un simple salarié : il personnifie l’essence de cette entreprise, ayant fait sienne la détermination orgueilleuse à tordre le temps et l’espace selon ses désirs et exigences. L’ouverture du film voit Zemeckis expliciter ce programme par la seule force du cinéma, en branchant sa mise en scène directement sur l’énergie démente du personnage et du système qui l’abrite. Un premier montage grisant, à hauteur de colis FedEx transbahuté sur des milliers de kilomètres, fractionne l’espace ; un deuxième règle son compte au temps en suivant l’enregistrement de dizaines d’autres colis, dans un tout petit local et avec une deadline irréalisable. Cet élan inaugural ne trouvera ensuite rien pour le freiner, au cours d’une exposition des enjeux et des protagonistes qui n’en est pas vraiment une. Son découpage morcelé et sa progression par ellipses nerveuses instituent un rythme de fin d’une histoire et non de début.

La maîtrise de cette course folle ne peut être qu’illusoire, et sa conclusion ne peut que prendre la forme d’une déflagration violente. L’excellence de Seul au monde dans ce premier acte tient à cet accomplissement, réussir à faire de l’accident d’avion la suite logique des événements et non un deus ex machina venant en briser le cours. La séquence de l’accident est une merveille en soi, de savoir-faire mais aussi d’intelligence : Zemeckis retarde le recours aux effets spéciaux tapageurs à la seconde moitié (les vagues géantes qui frappent le canot de sauvetage), filmant la première (le crash) exclusivement depuis l’intérieur de l’appareil, collé à Chuck et à son impuissance totale et inédite. Les images de synthèse ne sont ainsi pas une béquille sur laquelle se reposer, mais une deuxième lame d’assaut qui nous achève en beauté et nous abandonne brisés, tel Chuck dérivant jusqu’à l’île.

La maîtrise de cette course folle ne peut être qu’illusoire, et sa conclusion ne peut que prendre la forme d’une déflagration violente. L’excellence de Seul au monde dans ce premier acte tient à cet accomplissement, réussir à faire de l’accident d’avion la suite logique des événements et non un deus ex machina venant en briser le cours. La séquence de l’accident est une merveille en soi, de savoir-faire mais aussi d’intelligence : Zemeckis retarde le recours aux effets spéciaux tapageurs à la seconde moitié (les vagues géantes qui frappent le canot de sauvetage), filmant la première (le crash) exclusivement depuis l’intérieur de l’appareil, collé à Chuck et à son impuissance totale et inédite. Les images de synthèse ne sont ainsi pas une béquille sur laquelle se reposer, mais une deuxième lame d’assaut qui nous achève en beauté et nous abandonne brisés, tel Chuck dérivant jusqu’à l’île.

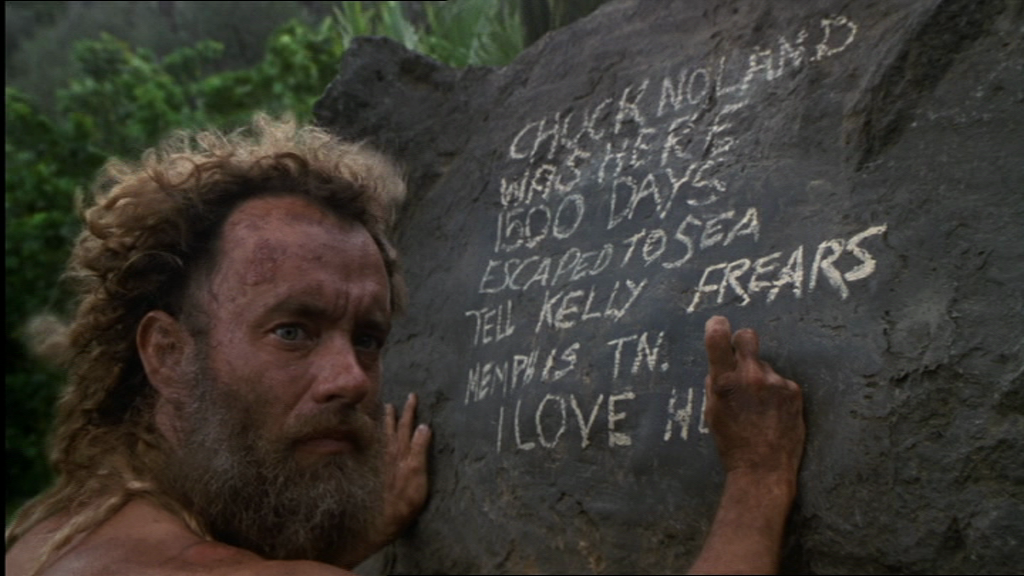

Pendant (l’exil), le rôle primordial de la réalisation est le plus saillant. Les interactions entre Chuck et le monde sont drastiquement limitées : aucun autre être humain, aucun moyen de communication directe ou indirecte avec la civilisation, un nouveau lieu de (sur)vie cerné de barrières naturelles multiples. Assez vite arrivera Wilson, mais c’est bien la manière qu’a Zemeckis de le filmer qui insuffle magiquement la vie que l’on sait dans ce ballon de volley, au point de rendre sa perte déchirante et son souvenir inoubliable. Les prodiges accomplis par le cinéaste ne s’arrêtent pas là. Ils subliment chaque moment passé sur l’île, dès les premières heures sur la plage, filmée en coupe avec Chuck errant sur la bande de sable entre l’océan d’un côté et la terre de l’autre. Ce cadrage fixe et pourtant sidérant fait de la 3D presque dix ans avant l’heure, de par sa profondeur de champ et le profit qu’il en tire. Plus loin, citons encore ici un vertigineux panoramique à la grue en haut d’une falaise révélant les courants marins contraires autour de l’île, là un mouvement de caméra qui accompagne jusque dans ses atermoiements et affolements le geste d’arrachage d’une dent pourrie. Zemeckis joint notre destin à celui de Chuck par le lien de cinéma le plus solide qui soit, celui de la mise en scène instaurant un rapport d’égal à égal entre lui et nous.

Pendant (l’exil), le rôle primordial de la réalisation est le plus saillant. Les interactions entre Chuck et le monde sont drastiquement limitées : aucun autre être humain, aucun moyen de communication directe ou indirecte avec la civilisation, un nouveau lieu de (sur)vie cerné de barrières naturelles multiples. Assez vite arrivera Wilson, mais c’est bien la manière qu’a Zemeckis de le filmer qui insuffle magiquement la vie que l’on sait dans ce ballon de volley, au point de rendre sa perte déchirante et son souvenir inoubliable. Les prodiges accomplis par le cinéaste ne s’arrêtent pas là. Ils subliment chaque moment passé sur l’île, dès les premières heures sur la plage, filmée en coupe avec Chuck errant sur la bande de sable entre l’océan d’un côté et la terre de l’autre. Ce cadrage fixe et pourtant sidérant fait de la 3D presque dix ans avant l’heure, de par sa profondeur de champ et le profit qu’il en tire. Plus loin, citons encore ici un vertigineux panoramique à la grue en haut d’une falaise révélant les courants marins contraires autour de l’île, là un mouvement de caméra qui accompagne jusque dans ses atermoiements et affolements le geste d’arrachage d’une dent pourrie. Zemeckis joint notre destin à celui de Chuck par le lien de cinéma le plus solide qui soit, celui de la mise en scène instaurant un rapport d’égal à égal entre lui et nous.

Après (le retour), le meilleur – ou au moins le tout aussi bon – est encore à venir. Au cours des deux parties précédentes, le film fonctionnait comme une caisse de résonance, magnifiant un état évident par soi-même puisque physique. Chuck vit trop vite, Chuck est perdu loin de tous. Dans le dernier acte de Seul au monde, la problématique devient mentale. Absent si longtemps, enterré par tous, Chuck ne ressent plus aucun lien avec ses semblables, même ceux dont il fut proche. Zemeckis révèle cette douleur aiguë et secrète par des compositions de plans éblouissantes, dans leur alliage de sobriété et de dureté : le saisissant escamotage de l’accueil public à l’aéroport, qui fait écho aux distorsions de l’espace et du temps au début du film (cette fois Chuck subit ces décalages qu’autrefois il déclenchait) ; plus tard chez Kelly une simple ouverture de porte du frigo, qui dresse face à Chuck la muraille infranchissable des photos de sa vie à elle reconstruite sans lui. À travers ces images, Zemeckis s’en tient à la stricte observation du deuil que Chuck doit faire de sa propre existence révolue, sans dramatisation ni sentimentalisme déplacés. Ou presque : le film s’égare un court moment à croire nécessaire de ressasser au moyen d’un monologue empesé ce que ses images subtiles exprimaient à la perfection (soit le même syndrome que celui qui frappait récemment L’odyssée de Pi). Heureusement, c’est au pouvoir de l’image que Zemeckis s’en remet pour apposer le point final à son histoire, sous la forme d’un superbe plan de croisée des chemins au milieu de nulle part. Rien n’est acquis, mais tout est possible.

Après (le retour), le meilleur – ou au moins le tout aussi bon – est encore à venir. Au cours des deux parties précédentes, le film fonctionnait comme une caisse de résonance, magnifiant un état évident par soi-même puisque physique. Chuck vit trop vite, Chuck est perdu loin de tous. Dans le dernier acte de Seul au monde, la problématique devient mentale. Absent si longtemps, enterré par tous, Chuck ne ressent plus aucun lien avec ses semblables, même ceux dont il fut proche. Zemeckis révèle cette douleur aiguë et secrète par des compositions de plans éblouissantes, dans leur alliage de sobriété et de dureté : le saisissant escamotage de l’accueil public à l’aéroport, qui fait écho aux distorsions de l’espace et du temps au début du film (cette fois Chuck subit ces décalages qu’autrefois il déclenchait) ; plus tard chez Kelly une simple ouverture de porte du frigo, qui dresse face à Chuck la muraille infranchissable des photos de sa vie à elle reconstruite sans lui. À travers ces images, Zemeckis s’en tient à la stricte observation du deuil que Chuck doit faire de sa propre existence révolue, sans dramatisation ni sentimentalisme déplacés. Ou presque : le film s’égare un court moment à croire nécessaire de ressasser au moyen d’un monologue empesé ce que ses images subtiles exprimaient à la perfection (soit le même syndrome que celui qui frappait récemment L’odyssée de Pi). Heureusement, c’est au pouvoir de l’image que Zemeckis s’en remet pour apposer le point final à son histoire, sous la forme d’un superbe plan de croisée des chemins au milieu de nulle part. Rien n’est acquis, mais tout est possible.