- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

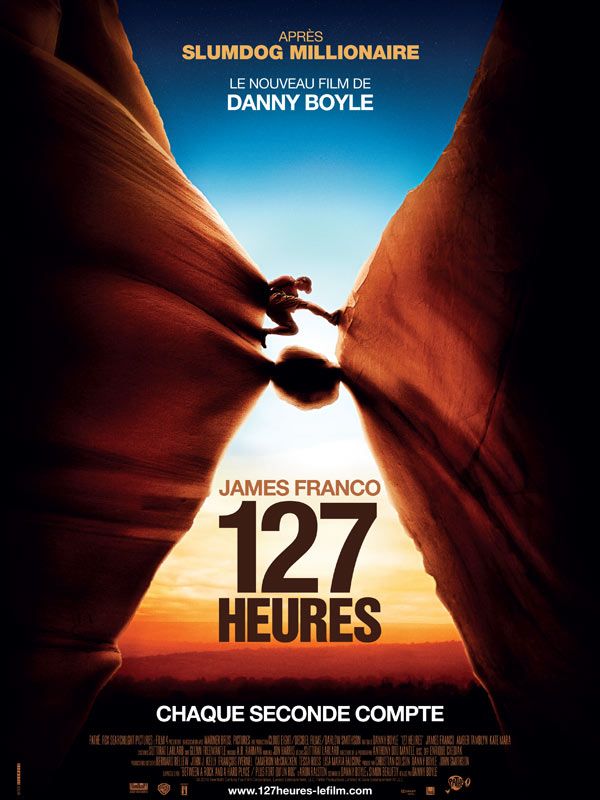

- 127 heures, de Danny Boyle (USA, 2010)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Au ciné-cité les Halles

Quand ?

Lundi soir, à 23h, en double programme avec Paul

Avec qui ?

MonFrère

Et alors ?

Lorsqu’un cinéaste met la main sur la récompense hollywoodienne suprême qu’est le doublé des Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur, il peut enchaîner sur à peu près tout ce qu’il veut. Après la bacchanale formidable de Slumdog millionaire, qu’a choisi de faire Danny Boyle ? S’enfermer au fond d’un goulet rocheux en compagnie d’un unique personnage, dont une des mains est écrasée sous une grosse pierre inamovible. L’assagissement et l’ancrage dans un positionnement précis, le pantouflage dans des projets pépères, ce n’est donc pas encore pour cette fois pour le très versatile réalisateur anglais, qui préfère poursuivre sa tournée des genres du cinéma bis – le survival, après pêle-mêle les zombies (28 jours plus tard), la S-F (Sunshine), Bollywood (Slumdog).

S’il existe une constante à l’intérieur de cette filmographie éclectique, c’est la combinaison, présente dans la plupart des longs-métrages de Boyle, d’un moment de plaisir intense et des tourments que les personnages doivent ensuite endurer comme prix à payer. C’est la débauche de drogues suivie de la réhabilitation à la dure dans Trainspotting, le saut de l’ange puis l’état de folie sanguinaire dans La plage, les shoots de lumière solaire avant la plongée véritable et mortelle dans le Soleil de Sunshine… Il s’agit à chaque fois plus d’une sorte de pacte faustien (tu jouis, puis tu meurs – symboliquement ou réellement) que d’une punition moralisatrice, car aucune repentance n’est exigée des personnages. Bien au contraire la jouissance initiale reste une bonne chose, voire la meilleure qui puisse être. Et son revers négatif n’est finalement que l’autre facette de la même prise de risque, acceptée pleinement par ceux que l’on observe s’y frotter. 127 heures a des airs d’aboutissement de cette obsession du cinéaste, avec son récit, tiré d’une histoire vraie, resserré sur un personnage (solitaire), un lieu (au milieu de nulle part), un drame (terrible). Ainsi rien ne nous détourne de la trajectoire fatale empruntée sciemment par le héros, Aron. Randonneur aussi chevronné que tête brûlée, il part seul dans un raid mi-VTT mi-trek dans les entrailles d’un canyon qu’il connait par cœur et qu’il compte traverser en un temps record. S’appuyant sur deux acolytes de Slumdog qu’il a à nouveau enrôlés ici (Anthony Dod Mantle et ses filtres lumineux débridés, A.R. Rahman et ses thèmes musicaux galvanisants), Boyle se cale sans attendre une seconde sur le rythme fou que s’impose Aron.

S’il existe une constante à l’intérieur de cette filmographie éclectique, c’est la combinaison, présente dans la plupart des longs-métrages de Boyle, d’un moment de plaisir intense et des tourments que les personnages doivent ensuite endurer comme prix à payer. C’est la débauche de drogues suivie de la réhabilitation à la dure dans Trainspotting, le saut de l’ange puis l’état de folie sanguinaire dans La plage, les shoots de lumière solaire avant la plongée véritable et mortelle dans le Soleil de Sunshine… Il s’agit à chaque fois plus d’une sorte de pacte faustien (tu jouis, puis tu meurs – symboliquement ou réellement) que d’une punition moralisatrice, car aucune repentance n’est exigée des personnages. Bien au contraire la jouissance initiale reste une bonne chose, voire la meilleure qui puisse être. Et son revers négatif n’est finalement que l’autre facette de la même prise de risque, acceptée pleinement par ceux que l’on observe s’y frotter. 127 heures a des airs d’aboutissement de cette obsession du cinéaste, avec son récit, tiré d’une histoire vraie, resserré sur un personnage (solitaire), un lieu (au milieu de nulle part), un drame (terrible). Ainsi rien ne nous détourne de la trajectoire fatale empruntée sciemment par le héros, Aron. Randonneur aussi chevronné que tête brûlée, il part seul dans un raid mi-VTT mi-trek dans les entrailles d’un canyon qu’il connait par cœur et qu’il compte traverser en un temps record. S’appuyant sur deux acolytes de Slumdog qu’il a à nouveau enrôlés ici (Anthony Dod Mantle et ses filtres lumineux débridés, A.R. Rahman et ses thèmes musicaux galvanisants), Boyle se cale sans attendre une seconde sur le rythme fou que s’impose Aron.

Ce premier acte effréné trouve son climax dans une débauche à trois (Aron, et deux marcheuses perdues qu’il a croisées en chemin) de sauts de l’ange en aveugle dans un lac souterrain connu de lui seul. La première culbute d’Aron est si inattendue qu’elle provoque en nous une phénoménale décharge de plaisir et d’effroi mêlés. Puis les « one more » que lancent à tour de rôle les trois sauteurs expriment bien le caractère addictif du geste et de sa promesse de jouissance jamais prise en défaut. Ce qui pourrait n’être qu’un clip trivial sur le trekking et ses « sensations fortes » devient entre les mains de Boyle un intense moment de cinéma. Immédiatement suivi, donc, par sa contrepartie – qui prend ironiquement la forme d’une chute tout à fait comparable aux cabrioles qui précèdent, mais cette fois involontaire, sans eau au fond du ravin ni jolies filles à vos côtés mais plutôt un gros caillou qui vous bloque la main. Les cinq jours de survie et de solitude désespérée qui suivent ne sont pas ce qui intéresse le plus le cinéaste dans son sujet. Ils constituent plutôt un pont entre l’avant – le plaisir et la chute – et l’après – l’extraction et le sauvetage –, pour la réalisation duquel Boyle butine dans toutes les voies qui s’offrent à lui. Le survival physique (organiser un campement de fortune, rationner les vivres, échafauder des solutions de sortie), l’introspection existentielle (par des flashbacks révélateurs des moments-clés de la vie d’Aron), les hallucinations causées par la faim et la soif, l’idée de juxtaposer ce micro-événement avec d’autres se produisant simultanément ailleurs… Les deux dernières sont celles qui fonctionnent le mieux au sein de cet ensemble très – trop ? – éclaté, qui hésite en permanence entre rester au fond du canyon et s’en extraire, entre une folie qui imploserait et une autre forme qui exploserait. Ce deuxième temps du film est malgré tout efficace, grâce à l’abattage de James Franco et à la spontanéité de Boyle. Il filme comme s’il ne savait pas qu’Aron va s’en sortir, de la même manière qu’il filmait les premières séquences comme s’il ne savait pas que son héros allait tomber. Et il atteint son but : nous faire ressentir de façon suffisamment aiguë le temps passé dans ce piège, et l’affliction que cela représente, pour ôter à ce qui va suivre tout aspect négatif, douloureux.

Ce premier acte effréné trouve son climax dans une débauche à trois (Aron, et deux marcheuses perdues qu’il a croisées en chemin) de sauts de l’ange en aveugle dans un lac souterrain connu de lui seul. La première culbute d’Aron est si inattendue qu’elle provoque en nous une phénoménale décharge de plaisir et d’effroi mêlés. Puis les « one more » que lancent à tour de rôle les trois sauteurs expriment bien le caractère addictif du geste et de sa promesse de jouissance jamais prise en défaut. Ce qui pourrait n’être qu’un clip trivial sur le trekking et ses « sensations fortes » devient entre les mains de Boyle un intense moment de cinéma. Immédiatement suivi, donc, par sa contrepartie – qui prend ironiquement la forme d’une chute tout à fait comparable aux cabrioles qui précèdent, mais cette fois involontaire, sans eau au fond du ravin ni jolies filles à vos côtés mais plutôt un gros caillou qui vous bloque la main. Les cinq jours de survie et de solitude désespérée qui suivent ne sont pas ce qui intéresse le plus le cinéaste dans son sujet. Ils constituent plutôt un pont entre l’avant – le plaisir et la chute – et l’après – l’extraction et le sauvetage –, pour la réalisation duquel Boyle butine dans toutes les voies qui s’offrent à lui. Le survival physique (organiser un campement de fortune, rationner les vivres, échafauder des solutions de sortie), l’introspection existentielle (par des flashbacks révélateurs des moments-clés de la vie d’Aron), les hallucinations causées par la faim et la soif, l’idée de juxtaposer ce micro-événement avec d’autres se produisant simultanément ailleurs… Les deux dernières sont celles qui fonctionnent le mieux au sein de cet ensemble très – trop ? – éclaté, qui hésite en permanence entre rester au fond du canyon et s’en extraire, entre une folie qui imploserait et une autre forme qui exploserait. Ce deuxième temps du film est malgré tout efficace, grâce à l’abattage de James Franco et à la spontanéité de Boyle. Il filme comme s’il ne savait pas qu’Aron va s’en sortir, de la même manière qu’il filmait les premières séquences comme s’il ne savait pas que son héros allait tomber. Et il atteint son but : nous faire ressentir de façon suffisamment aiguë le temps passé dans ce piège, et l’affliction que cela représente, pour ôter à ce qui va suivre tout aspect négatif, douloureux.

Pour s’échapper, et faire du canyon non pas son enfer mais simplement son purgatoire, Aron se casse et se tranche le bras. A l’écran, cette scène n’est pourtant que pure exultation ; un orgasme cent fois plus fort que les sauts dans le vide du début. Il faut un trio timbré tel que celui formé par Boyle, Dod Mantle et Rahman pour octroyer à ce moment terrifiant une énergie uniquement positive, joyeuse, qui refuse de voir là autre chose que la promesse de la libération à venir, et l’adrénaline générée par le fait d’oser un truc aussi dingue que de se sectionner un membre en ayant (presque) toute sa tête. La séquence est ahurissante, survoltée, déjà culte et assurée d’être la plus forte de 2011 en ce qui me concerne. Boyle ne nous épargne rien du gore de la chose, et tout de même nous fait garder les yeux grands ouverts pour ne pas en rater une miette. Cet homme est dangereux pour notre santé et notre tempérance mentale.

Pour s’échapper, et faire du canyon non pas son enfer mais simplement son purgatoire, Aron se casse et se tranche le bras. A l’écran, cette scène n’est pourtant que pure exultation ; un orgasme cent fois plus fort que les sauts dans le vide du début. Il faut un trio timbré tel que celui formé par Boyle, Dod Mantle et Rahman pour octroyer à ce moment terrifiant une énergie uniquement positive, joyeuse, qui refuse de voir là autre chose que la promesse de la libération à venir, et l’adrénaline générée par le fait d’oser un truc aussi dingue que de se sectionner un membre en ayant (presque) toute sa tête. La séquence est ahurissante, survoltée, déjà culte et assurée d’être la plus forte de 2011 en ce qui me concerne. Boyle ne nous épargne rien du gore de la chose, et tout de même nous fait garder les yeux grands ouverts pour ne pas en rater une miette. Cet homme est dangereux pour notre santé et notre tempérance mentale.

Cette fois, il n’était donc pas simplement question d’une jouissance suivie d’une peine mais d’une jouissance, d’une peine et à nouveau d’une jouissance. Programme évidemment engageant, que Boyle parvient à ne pas gâcher dans les dernières minutes de 127 heures grâce à une conclusion rapide (là, pas de dispersion) et sobre. C’est-à-dire sans morale à l’horizon, remplacée par l’indication que le vrai Aron continue à faire toutes sortes d’expéditions casse-cou depuis qu’il a réchappé à celle-ci. En vrai héros d’un film de Danny Boyle, il refuse toute concession de son caractère à la standardisation et à la modération.

Cette fois, il n’était donc pas simplement question d’une jouissance suivie d’une peine mais d’une jouissance, d’une peine et à nouveau d’une jouissance. Programme évidemment engageant, que Boyle parvient à ne pas gâcher dans les dernières minutes de 127 heures grâce à une conclusion rapide (là, pas de dispersion) et sobre. C’est-à-dire sans morale à l’horizon, remplacée par l’indication que le vrai Aron continue à faire toutes sortes d’expéditions casse-cou depuis qu’il a réchappé à celle-ci. En vrai héros d’un film de Danny Boyle, il refuse toute concession de son caractère à la standardisation et à la modération.