- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

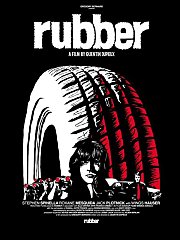

- Rubber, de Quentin Dupieux (France, 2010)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Où ?

Au Forum des Images, en séance spéciale de l’Étrange Festival

Quand ?

Samedi soir

Avec qui ?

MonFrère

Et alors ?

On était sans nouvelles de lui depuis trois ans maintenant, et l’un des ovnis majeurs du cinéma français de la décennie qui s’achève : le détournement des stars hautement calibrées Éric et

Ramzy dans la comédie Steak. Quentin

Dupieux resurgit au milieu du désert californien avec pour tout matériel un appareil photo numérique réglé en mode caméra (le même que celui qui a servi à tourner La casa

muda), un pneu et une poignée de paires de jumelles. Le synopsis du film réalisé à partir de ces éléments (avec la collaboration de quelques acteurs humains, tout de

même) est tout à fait exhaustif : « Dans le désert californien, des spectateurs-touristes assistent avec leurs jumelles aux aventures d’un pneu serial-killer, attiré par une jolie

fille. Une enquête est ouverte… ».

Le mot « non » est en passe de devenir le fil directeur de l’œuvre de Dupieux. Après un premier long-métrage intitulé Nonfilm et l’humour nonsensique de

Steak, Rubber se présente d’entrée comme un prophète d’une philosophie du « no reason ». L’expression est répétée de

nombreuses fois, et étayée par des exemples plus foldingues les uns que les autres piochés dans le cinéma et dans la vraie vie, dans le laïus introductif déclamé par un personnage face caméra,

aux spectateurs. Par spectateurs, il faut comprendre nous, dans la salle, mais aussi ceux évoqués par le synopsis. Rubber contient donc un film dans le film, mais sa

structure est autrement plus embrouillée qu’une classique mise en abyme. Plus qu’à une malle à double fond, on a affaire à une zone unique et hétérogène où les frontières entre film et film dans

le film sont on ne peut plus poreuses. Les spectateurs deviennent acteurs, les réalisateurs tentent de se débarrasser du public avant la fin de la séance, certains interprètes sont conscients

d’être dans un film et d’autres non, l’état du script – écrit à l’avance ou improvisé au fur et à mesure – est incertain… Le degré de complexité atteint et son traitement par l’absurde sont

proprement époustouflants. Et d’un surréalisme consommé, puisqu’il n’y a absolument « no reason » à ces enchevêtrements.

Le surréalisme est également l’horizon de l’histoire de pneu tueur en série qui est au cœur du film, sur le fond (un pneu qui prend vie, se découvre des pouvoirs psychiques et décide de les

employer contre la race humaine : là encore, « no reason ») et dans sa forme. De même que Buñuel et Dali, en sectionnant l’œil d’un bœuf mort dans Un chien

andalou, attendent du spectateur qu’il croit qu’il s’agit de l’œil d’un humain vivant et parviennent à leurs fins, Dupieux exploite et célèbre le pouvoir infini de suggestion du

cinéma. Celui-ci agit dans l’intervalle impalpable entre ce qui est montré à l’écran, et l’interprétation que le cerveau humain en fait. Le début des aventures du pneu, qui couvre son réveil et

sa découverte de ses pouvoirs, est une affirmation éclatante de cette faculté propre au septième art. Dupieux filme en plan fixe, avec un minimum d’effets annexes (quelques tremblements du pneu

et le bruitage associé lorsqu’il se concentre au maximum, et rien de plus), des situations au comble de la platitude, voire de l’insignifiance : un pneu qui roule dans une décharge, un pneu

placé au bord d’une flaque d’eau, un pneu posé devant une télévision allumée… Ça c’est ce qu’il filme, mais ce que nous voyons est tout autre chose : le pneu qui avance dans la décharge,

le pneu qui se désaltère dans la flaque d’eau, le pneu qui regarde la télévision (où ses goûts vont des courses de Nascar aux leçons d’aérobic). Et, surtout, le pneu qui fait éclater la tête des

animaux et des humains à distance, par la force de sa pensée. Phénomène qu’on ne se lasse pas de voir se reproduire, pas plus que Dupieux ne se lasse de le déclencher sous une forme

low-tech jubilatoire.

Le dispositif supplémentaire du film dans le film est essentiellement un moyen d’étendre à la durée d’un long-métrage cette démonstration de cinéma dans ce qu’il a de plus pur, séminal. Mais

c’est aussi une représentation de sa rencontre avec le public, qui constitue la finalité ultime de cet art – un film qui n’est pas vu est un film inexistant. Œuvre détraquée et tarabiscotée,

Rubber est aussi d’une intelligence et d’une pertinence épatantes. Rarement exercice théorique aura été aussi drôle et réjouissant, à coups de gags absurdes et

d’explosions gore qui font de Quentin Dupieux le plus cool des professeurs de cinéma – et de la doctrine du « no reason ».