- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

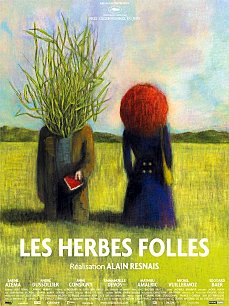

- Les herbes folles, d’Alain Resnais (France, 2009)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Au MK2 Bibliothèque

Quand ?

Mardi soir, en mini avant-première (le film est sorti le lendemain)

Avec qui ?

Ma femme

Et alors ?

Bien malin qui peut dire vers quelle destination poussent Les herbes folles d’Alain Resnais. Le cinéaste lui-même, éventuellement ; mais même cette solution semble vaine, car

Resnais répondrait à coup sûr (comme il l’a déjà fait en interview) que c’est précisément la nature même des herbes folles que de pousser n’importe où et n’importe comment. Une logique purement

pragmatique mène à dire que Les herbes folles conduisent leurs spectateurs jusqu’à la réplique suivante : « Maman, quand je serai un chat, est-ce que je pourrai

manger des croquettes ? ». Mais ça n’aide pas des masses. Surtout quand la dite phrase est le fait d’un personnage d’enfant jamais vu auparavant dans le film, et qu’elle conclut un

montage de plans énigmatiques faisant suite à un non-accident d’avion.

La piste des croquettes se termine donc en impasse, mais les choix de remplacement ne sont pas légion. Les herbes folles est un de ces films qui sont leur propre finalité, qui

n’existent que par et pour eux-mêmes et n’ont en cela aucune clé d’interprétation à offrir. Cela est peut-être encore plus vrai ici que pour de précédentes créations sibyllines de Resnais (les

hypnotiques et affolants L’année dernière à Marienbad ou Providence, par exemple) car ces dernières étaient sérieuses, dramatiques ; là où ce nouveau

long-métrage fait preuve d’une légèreté et d’une fantaisie à toute épreuve, en bonne comédie qu’il ne cesse jamais d’être. Et si une tragédie est toujours porteuse, volontairement ou non, d’une

thèse sur une partie ou une autre de la condition humaine, toute comédie a précisément le but opposé : nous distraire temporairement de telles pensées. Resnais n’a donc d’autre souhait que

celui de nous distraire, en nous présentant un spectacle qu’il s’est lui-même beaucoup amusé à élaborer et dont il espère que nous l’acceptions sans nous faire des nœuds au cerveau. Comme un chat

devant une écuelle de croquettes, en quelque sorte.

Alors, pas moins gratuit qu’un vulgaire Eh mec, elle est où ma caisse ? le nouveau Resnais ? Et pourquoi pas ? Au bémol près que la fugue finale vers les croquettes

(ça commence à tourner à l’obsession…) fait plutôt penser aux Nuls et à leur Cité de la peur, qui s’achevait sur une semblable digression vers une petite épicerie de

Veracruz où l’on apprenait qu’une femme avait « oublié d’acheter du beurre ». A part eux, on ne voit pas d’autre nom français à rapprocher des Herbes folles. La

verve et le désordre initiés par leur réalisateur amèneraient même plutôt ce dernier quelque part à portée de viseur de caméra de Tarantino, presque deux fois moins âgé que lui – 46 ans contre

87. Comme les films de celui-ci (les deux derniers en date surtout, Boulevard de la mort et Inglorious Basterds), Les herbes folles coupe tout lien avec le monde existant en dehors

de l’écran de cinéma, et avec sa logique. Resnais se permet ainsi, sans le moindre scrupule, de prendre un film réel (Les ponts de Toko-Ri, 1954) et d’en faire donner par la

voix-off un synopsis semble-t-il très hasardeux …

… Et, de même qu’il représente le sujet de discussion majeur et la principale ligne de conduite des héros de Tarantino, le cinéma joue un rôle-clé dans la rencontre entre les deux principaux

protagonistes des Herbes folles.

C’est devant une salle de quartier typiquement parisienne (… mais entièrement reconstituée en studio !) que Georges Palet et Marguerite Muir, alias André Dussolier et Sabine Azéma, se voient

pour la première fois après avoir joué pendant une heure au chat et à la souris depuis que le premier avait récupéré par hasard le portefeuille volé à la seconde.

En réalité, Georges Palet est fou.

Une fille inconnue habillée vulgairement qu’il croise dans un parking ? « Je la crève ». Un policier un peu trop avenant à qui il vient remettre le portefeuille ?

« Je le tue ». Tout cela n’est qu’élucubrations mentales, mais la brusquerie avec laquelle celles-ci s’insèrent dans le récit, le regard outrageusement dément d’André Dussolier

et les zones d’ombre laissées à dessein par la narration dans l’exposé du passé du personnage génèrent forcément une perplexité mi-inquiète mi-amusée. Inquiète quand Georges lacère les quatre

pneus de la voiture de Marguerite qui refuse de le rencontrer ou même de correspondre avec lui ; amusée lorsque dans la scène suivante, deux policiers aussi affables qu’à cheval sur les

principes (Michel Vuillermoz et surtout, surtout, Mathieu Amalric qui vole toutes les scènes où il apparaît) viennent lui faire la leçon. La conversation informelle entre les trois hommes dérape

en un hilarant délire hystérico-absurde, soutenu par d’impromptus effets de mise en scène. La séquence est la plus drôle du film – même si pas mal d’autres la suivent d’assez près.

On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser devant Les herbes folles (et c’est tant mieux). La perplexité évoquée ci-dessus rebondit fortement lorsque la proie et victime

supposée, Marguerite, endosse sans crier gare le costume du chasseur obnubilé et se met à poursuivre un Georges quelque peu douché dans ses velléités par la visite de la police. Ce renversement

des rôles – pas tout à fait complet tout de même, Georges restant inquiétant et opaque jusqu’au bout – emmène le film sur les terrains de la romance tendre (la rencontre à la sortie du cinéma,

quand « tout est possible, rien ne nous étonne ») et du vaudeville de boulevard (l’intrusion de Marguerite dans la maison de Georges et de sa femme), au hasard des caprices de

ce couple décidemment impossible à cerner. Puis il fixera sa fin dans une effusion de passion ravissante mais dangereuse – comme toutes les passions dignes de ce nom.

Avant d’en arriver là, Resnais aura pris (et nous aura donné) un immense plaisir à exprimer ce qui est sa passion propre depuis un demi-siècle : celle de la mise en scène et du beau cinéma.

Il est tout à fait envisageable qu’aucun film au synopsis aussi commun et réaliste que celui des Herbes folles ne se soit jamais matérialisé en un résultat visuel aussi débridé,

ciselé, et illusoire. Pas une scène du film qui n’ait pas son plan-séquence renversant (le long déjeuner dominical en famille, traité en un unique mouvement continu ; un pur bijou), son

panoramique à la grue d’une folle exubérance, ou son éclairage irréel usant presque exclusivement de grandes taches de couleurs primaires pour un résultat esthétiquement splendide et mentalement

déroutant. Le cinéaste tire des merveilles de son directeur de la photographie Éric Gautier – avec qui il avait déjà collaboré sur son précédent film Cœurs –, véritable

contremaître de la cathédrale cinématographique que sont Les herbes folles. Que le film le plus beau de l’année soit en même temps une création sans visée nette, une improvisation

constante au fil de la plume, voilà bien une pirouette digne de son auteur.