- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Ce qu’il y a dans la tête des gens : Que la bête meure et Le boucher, de Claude Chabrol (France, 1969-70)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Où ?

A la maison, enregistrés sur Arte et sur France 3 avant l’été

Quand ?

La semaine dernière

Avec qui ?

MaFemme

Et alors ?

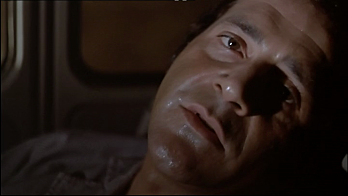

Le boucher met face-à-face deux des acteurs fétiches de Claude Chabrol : Stéphane Audran et Jean Yanne. Un tel couple fait inévitablement le vide autour de lui, et

aucun autre personnage n’investit le film. Jean Yanne est le boucher du titre, Popaul, qui a repris l’unique boucherie du village de Trémolat-en-Périgord à la suite de son père. De la même

manière, Stéphane Audran / Hélène est la directrice de l’école unique du village. Aux yeux de la société leur identité se confond avec leur fonction, et il ne vient à personne l’idée de soulever

ce voile afin de connaître le vrai Popaul, la vraie Hélène. A personne, sauf à chacun des deux à mesure que se noue entre eux une relation plus intime. Les premières initiatives sont le fait de

Popaul, ébloui par la beauté et l’intelligence d’Hélène. Cette partie du récit se déploie à partir d’une phrase du roman La femme de 30 ans de Balzac, citée explicitement en début de

film : « En entendant ouvrir la porte de la chambre avec brusquerie, Hélène s’était levée du divan sur lequel elle reposait ; mais elle vit le marquis et jeta un cri de surprise.

Elle était si changée qu’il fallait les yeux d’un père pour la reconnaître. Le soleil des tropiques avait embelli sa blanche figure d’une teinte brune, d’un coloris merveilleux qui lui donnaient

une expression de poésie ; et il y respirait un air de grandeur, une fermeté majestueuse, un sentiment profond par lequel l’âme la plus grossière devait être impressionnée ».

Popaul et Hélène incarnent les archétypes de l’âme grossière et de la fille du marquis, lui rabâchant toutes les deux minutes la même anecdote sur ses quinze années passées dans l’armée et sur

les monceaux de cadavres vus en Algérie et en Indochine, et elle s’adressant à lui comme à un des enfants de sa classe. Mais n’importe quel être humain est autrement plus complexe que l’archétype

dont il est le plus proche, et dans le scénario du Boucher il en va ainsi pour les deux protagonistes. A force de les côtoyer, dans des scènes où il ne se passe rien que

de très banal mais si excellemment écrites et interprétées qu’elles nous passionnent, nous apprenons à voir que Popaul n’est pas si gauche et qu’Hélène n’est pas si froide ; qu’il n’est pas

si inférieur ni elle si supérieure. La balance se rééquilibre presque complètement – presque, seulement, car la connivence grandissante entre eux deux est stoppée net par l’irruption dans le

champ du récit d’un fait que Chabrol avait volontairement tenu caché : les meurtres en série commis par Popaul. Le boucher n’est pas un film policier, car dans

n’importe quel film policier cet élément se serait retrouvé à l’origine du récit. Ici nous avons appris à connaître le tueur en série de manière totalement étrangère à cet aspect, qui d’ailleurs

reste difficile à intégrer au portrait de Popaul, pour nous comme pour Hélène, même une fois révélé.

Les pulsions meurtrières de Popaul ne sont donc pas traitées selon l’angle de l’après (le spectaculaire, les manchettes de journaux), mais du pendant : le secret, la

multiplicité de tout individu qui font qu’un même homme peut mener en parallèle une entreprise de tueur en série et un béguin romantique platonique. Chabrol filme l’impossibilité de savoir

l’intégralité de ce qu’il y a dans la tête de Popaul, vérité dont il ne tire pas une paranoïa (qui voudrait qu’on ne peut se fier à personne) mais une fascination, pour le mystère insondable de

l’être humain. Sa mise en scène reste à la surface des choses, des affects, tout en nous transmettant sa conscience que derrière ce mur infranchissable s’étire un autre univers, abyssal, fait de

nos désirs et fantasmes. Le boucher est un cousin des films à double fond de David Lynch,

à la différence que Chabrol ne fait aucune hypothèse quant au contenu du monde occulte. Son film n’en est pas moins vertigineux, et ce vertige devient paroxysmique dans la dernière partie du

récit, où celui-ci s’engage une deuxième fois dans une direction contraire aux attentes.

La découverte par Hélène de la face cachée de Popaul annihile définitivement toute possibilité d’un rapprochement physique entre eux, mais au lieu de devenir ennemis sur ce terrain (ce qui est le

modèle classique du film de tueur en série) ils reportent leurs attentions et leur attraction mutuelle sur le plan cérébral. En même temps le film délaisse son style naturaliste pour envelopper

d’une ambiance fantasmagorique leur course désespérée en voiture vers l’hôpital, alors que Popaul est au seuil de la mort. Enfin coupés du monde, et de leurs statuts respectifs, et étant à

l’écart de la vie elle-même – en raison de l’état de Popaul –, les deux amis trouvent enfin un contexte qui leur permet de communier, de s’ouvrir pleinement l’un à l’autre. Le

boucher n’est soudain plus que trouble ; le comportement de la belle Hélène vis-à-vis de la bête Popaul étant aux antipodes de tous les repères fixés par l’éducation et la

morale. Il est alors bon de se rappeler que dès le début du film, Chabrol avait filmé son héroïne de manière plus sibylline que pure, avec par exemple cette musique inquiétante choisie pour

accompagner la séquence de présentation qui la suit dans les différentes pièces de son appartement. Popaul, incarnation évidente du mal, n’a pas le monopole du mystère. Nous sommes tous

mystérieux, et équivoques.

Cette pellicule d’ambiguïté qui recouvre tout est ce qui manque à Que la bête meure, tourné par Chabrol l’année précédant Le boucher. Les

différents protagonistes de ce récit de vengeance (un homme dont le jeune fils a été tué par un chauffard qui a ensuite pris la fuite se jure de retrouver ce dernier et de l’assassiner)

verbalisent tous excessivement, à un moment ou à un autre, leurs émotions et leurs aspirations. Ils en deviennent transparents, et donc moins captivants. Par rapport à la classification faite

plus haut, Que la bête meure se situe pleinement dans l’après : le fait divers tragique a eu lieu, le cycle perte-représailles s’enclenche et est mené

jusqu’à son terme par un scénario trop mécanique, sans rien de nouveau sous le soleil. Moins inspiré que dans Le boucher, Chabrol charge excessivement la barque des

sentiments extrêmes qui nourrissent l’après – le chagrin du deuil, la haine. L’emphase lui sied moins que l’ambivalence.

L’exception à la règle de progression générale du film intervient lors de l’intrusion du héros vengeur dans l’entourage du coupable. Le cinéaste excelle à croquer chaque membre de ce modèle de

famille bourgeoise de province (ses proies préférées) dans ses complexes et ses vilénies – jamais bien graves, et donc d’autant plus méprisables. Au milieu de ce clan trône et tonne non pas un

homme mais un ogre, au sens propre. La composition de Jean Yanne est ahurissante, car il rend l’existence de son personnage crédible (il n’est ni une exagération, ni une bouffonnerie) sans rien

rogner des proportions dantesques atteintes par son abjection. La coexistence des deux, ogre et être humain, dans un même individu fait qu’il est contrairement à tous les autres absolument

mystérieux, impénétrable. Et quand il disparaît subitement du film, l’intérêt de celui-ci en prend un sérieux coup.