- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

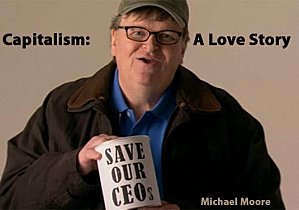

- Capitalism : a love story, de Michael Moore (USA, 2009)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Au MK2 Quai de Seine (dans une des deux grandes salles), cinéma situé dans un quartier où le public adhère pleinement au point de vue du réalisateur – les applaudissements à la fin de la

projection venant l’affirmer, sans que cela constitue une réelle surprise

Quand ?

Samedi soir, à 22h

Avec qui ?

Ma femme

Et alors ?

Le sujet du nouveau pamphlet de Michael Moore semblait être du pain béni pour ce dernier, pourfendeur des excès et des maltraitances du système capitaliste depuis deux décennies et son premier

long-métrage Roger et moi. Mais ce thème, en plus d’être une épreuve imposée plutôt que libre (était-il seulement envisageable que Moore ne le traite pas, au vu de l’ampleur des

crises qui ébranlent les USA et le monde depuis deux ans maintenant ?), présente le sérieux inconvénient d’être extrêmement vaste. Face au programme prométhéen consistant à embrasser le

capitalisme dans son ensemble, même la libre circulation des armes (Bowling for Columbine) ou le système de soins et d’assurance-maladie (Sicko, le dernier Moore en date) prennent des airs

d’épiphénomènes.

De manière encore plus criante que ses précédents films, Capitalism : a love story fonctionne dès lors plus par séquences que comme un tout, avec son lot de jointures et de

bifurcations de récit abruptes et/ou au bien-fondé incertain. Glouton et pressé, Moore veut absolument tout balayer, depuis les produits financiers ultra sophistiqués au noyautage des

gouvernements américains successifs par le lobby bancaire, et veut pour chacun de ces sujets convaincre de manière aussi définitive qu’immédiate. Cette manière de faire, à l’obsession

productiviste et performante digne (sic) des pires cadences d’usines modernes, génère inévitablement un trop-plein d’informations et d’indignations : ici des cascades de chiffres qui

finissent par perdre tout impact, là des raccourcis commodes pour enfoncer le clou de la démonstration. Heureusement, ces dérapages restent minoritaires face aux séquences pour lesquelles le

cinéaste se donne le temps du développement étape par étape, de l’assemblage soigné des éléments à charge, du replacement de l’humain au premier plan ; autrement dit, les séquences pour

lesquelles il met lui-même en pratique les façons de faire raisonnées qu’il défend à plus grande échelle.

La démonstration en trois temps des ravages du capitalisme sur le quotidien d’individus anonymes mais ayant néanmoins un visage et une dignité, est ainsi un superbe exemple de ce que Moore peut

réaliser de mieux. Temps 1 : la maximisation des bénéfices, avec l’exemple d’un transfert de gestion d’une prison pour mineurs du secteur public au privé, qui pour augmenter le nombre de

jeunes emprisonnés (car plus de détenus = plus de subventions) a passé un accord avec le juge local pour qu’il mette sous les verrous même les auteurs des délits les plus insignifiants. Temps

2 : l’obsession des économies de fonctionnement, vue au travers des salaires de misère payés aux pilotes des compagnies aériennes régionales (moins de 20 000 $ par an !). Temps

3 : le salarié traité comme un simple outil périssable et substituable, dont même la disparition peut être lucrative ; c’est le scandale, toujours en cours, des juteux contrats

d’assurance-vie contractés par les entreprises sur leurs salariés, sur la base de prévisions de mortalité en fonction de l’âge et autres critères. A plusieurs millions de dollars la prime

récoltée si le décès survient effectivement, cela pousse même ces sociétés à établir des rapports d’étape sur le respect ou non des quantités de défunts anticipées…

[Un autre mémo révoltant évoqué par Moore, rédigé par la banque Citigroup en 2006 à l’intention de ses plus gros clients investisseurs, évoque le droit de vote au suffrage

universel dans les démocraties comme l'un des derniers obstacles à l’enrichissement persistant et sans entraves des plus riches. Une version en deux parties de ce mémo est disponible

ici et ici ; et un résumé là]

Sans forcément le savoir, Moore emprunte avec ce film un parcours très similaire à celui des nombreux documentaires réalisés de ce côté-ci de l’Atlantique sur le rapport au travail dans un monde

radicalement capitaliste (par exemple l’excellent J’ai très mal au

travail), et aboutit à des conclusions proches. Plus que jamais, son cinéma fonctionne donc non comme un lieu de production d’objets finis et « prêts-à-penser »,

mais comme une passerelle à deux sens entre l’Europe et les Etats-Unis, ouvrant à chacun une fenêtre sur le mode de pensée et l’actualité de l’autre et permettant de nourrir la réflexion. Les

américains découvrent notre vision plus critique de cette doctrine économique et de ses mamelles que sont la « libre entreprise » et la « logique du profit »

– encore qu’on ne doive pas trop faire les fiers, Moore rappelant au bon souvenir de tous que ces principes que le projet de Constitution Européenne de 2004 était prêt à intégrer à bras ouverts

ne sont inscrits nulle part dans la Constitution Américaine. De notre côté nous européens pouvons voir, au-delà des statistiques impersonnelles du chômage et des saisies de maisons, à quoi

ressemble concrètement la détresse profonde des américains moyens.

Au détour d’un court montage d’actualités, Moore nous éclaire également sur l’étendue du rejet irrationnel du socialisme par ses concitoyens. Intoxiqués par un demi-siècle de chasse aux sorcières

et de propagande de Guerre Froide, ils confondent toujours ce concept avec la dictature (texto : « Je veux vivre dans un pays libre, pas dans un pays socialiste ! »)

et, par opposition, amalgament capitalisme et démocratie. Le discours auquel Michael Moore croit mordicus (il n’a jamais autant usé de la première personne dans sa voix-off qu’ici), et qui vise

précisément à expliquer que le capitalisme est tout sauf le compagnon de route naturel de la démocratie, trouve là une opposition immense et potentiellement indéracinable à son déploiement

au-delà de quelques poches de résistance. En conséquence, le cinéaste achève son tour d’horizon sur une inattendue supplique désemparée – à laquelle adhèreront certainement tous ceux qui avaient

eu l’infime espoir, il y a un an de cela, que les krachs en série permettent de changer réellement le cours des choses. Cette désillusion partagée, et l’évolution de Moore vers une subjectivité

plus assumée, font que l’on ne s’est jamais senti aussi proches de lui.