- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

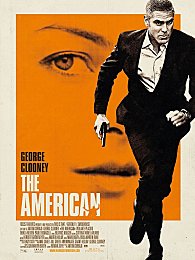

- The american, de Anton Corbijn (USA, 2010)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Où ?

Au ciné-cité les Halles, dans une des trois grandes salles

Quand ?

Lundi après-midi, à 16h

Avec qui ?

Deux amis

Et alors ?

Et le prix du marketing cinématographique malhonnête pour l’année 2010 est attribué, sans même attendre la fin des inscriptions, à Mars Distribution pour son travail sur The

american. Les signaux implicites envoyés au public par l’affiche James Bondienne et la bande-annonce pêchue ne rencontrent aucun contrepoids dans la presse puisque celle-ci n’a

quasiment pas eu accès au film, et le tour est joué : le drame intime et dépouillé se déguise en thriller âpre et haletant. Une défense basée sur la mauvaise foi arguerait que l’argument de

The american – un tueur mercenaire désirant se ranger dans les bras d’une belle demoiselle après un dernier contrat – peut s’accorder de manière égale des deux genres,

avec peut-être même une légère prédilection pour le film à suspense. Mais elle serait par contre à court d’arguments pour justifier le revirement de carrière qui pousserait soudain George Clooney

à accepter un rôle de héros hollywoodien classique après une décennie passée à en prendre le contrepied, des Rois du désert à Syriana et de

Michael Clayton à Burn after reading. Jason Bourne ,

c’est le fond de commerce de son copain Matt Damon. Clooney, lui, n’en fait au cinéma qu’à sa tête, utilisant la rente des pubs Nespresso pour maintenir intacte son aura glamour et

bankable, et par ricochet son indépendance artistique. Et s’il s’est associé au projet The american, c’est bien car il s’agit d’un drame anti-spectaculaire.

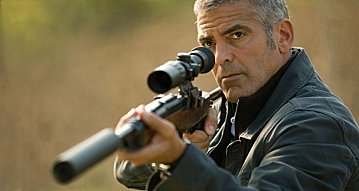

Le curseur du centre d’intérêt du film se trouve donc détourné de l’action brute, et pointé sur les personnages. Un personnage en particulier, Jack / Clooney, attire sur son cas l’essentiel de

l’attention ; mais les seconds rôles qui réussissent à sortir de son ombre (le curé du village italien où Jack vit en secret, la jeune femme qui devient sa petite amie) font face, à leur

modeste échelle personnelle, à la même problématique de fond – comment remplir le vide de l’existence. La question se pose évidemment de la manière la plus aiguë pour Jack, comme conséquence de

son statut de tueur qui implique de se tenir le plus possible à l’écart des relations humaines. Ce stéréotype de film noir du mercenaire solitaire et déshumanisé est ici extrait de son rôle

habituel d’accessoire (je parlais de Jason Bourne tout à l’heure, et bien Jack a potentiellement beaucoup en commun avec le personnage de Clive Owen dans La mémoire dans la

peau) et placé au premier plan. Le film le suit dans les moindres instants de son existence en substance monacale, mais avec le néant en lieu et place de la source de la foi. Tout

dans la vie de Jack est marqué par l’ascèse, de sa chambre à la décoration rudimentaire au déroulement de ses journées volontairement dénuées de passion et d’imprévu. Et toute sa concentration

passe dans la surveillance de son environnement et dans la méticulosité apportée à son travail. Travail qui est l’expression même des contradictions inhérentes à sa vie : Jack semble être un

artisan exigeant et brillant, peut-être même sans égal, mais son savoir-faire est celui de l’élaboration d’armes à feu pensées pour tuer à coup sûr. Difficile de trouver le chemin d’un véritable

accomplissement personnel dans une telle spécialité.

Un récit qui observe un tel personnage au travers de l’introspection et non de l’action ne peut être autre chose qu’un requiem ; l’attente résignée d’une fin tragique inévitable et qui n’a

peut-être, en définitive, que trop tardé. Ce fatalisme rapproche The american de l’œuvre d’un cinéaste en particulier, italien justement : Antonioni (on est en

droit de penser fortement à Profession

reporter). Ça tombe bien, le réalisateur Anton Corbijn place justement sa mise en scène dans les traces de ce dernier. Ses quelques rappels de western spaghetti – très

gros plans de face sur des visages burinés à l’arrivée dans un visage quasiment désert, duel final au pistolet – ne sont que des clins d’œil, et la référence explicite faite à Sergio Leone et à

son Il était une fois dans

l’Ouest met bien les choses au point. Les paysages rugueux de la région des Abruzzes inspirent en réalité à Corbijn une atmosphère plus écrasante qu’homérique. Comme dans

L’avventura ou L’éclipse, les personnages sont

filmés d’une manière qui rend compte de leur faiblesse et de leur fragilité au sein de l’espace qu’ils tentent tant bien que mal d’habiter. L’effet de la grande stylisation des scènes nocturnes

(plastiquement très belles, avec un usage remarquable du numérique) est le même : elle crée une ambiance irréelle, sur laquelle les protagonistes n’ont pas non plus de prise. De la sorte,

comme Monica Vitti et consorts chez Antonioni, Clooney est employé non comme un interprète, actif et agissant, mais comme un modèle, passif et subissant.

The american n’est pas uniquement contemplatif, car Corbijn combine cet aspect avec un talent manifeste pour raconter les choses par l’image, et ainsi se passer de la

béquille confortable qu’est le dialogue. C’est la continuité instaurée par le montage, au sein d’une séquence ou bien par le biais des ellipses, qui révèle les ramifications de l’intrigue dans

laquelle les personnages se trouvent impliqués, sans forcer ces derniers à les verbaliser d’eux-mêmes artificiellement, à l’intention du public. The american trouve dans

cette rigueur une constance et une cohérence qui le tirent vers le haut et permettent de transformer, par la seule force de la mise en scène, un sujet ténu en un très bel objet de cinéma. A vrai

dire, je pense que le film aurait été encore plus fort si son épure avait été plus marquée ; l’annexe romantique du récit, sur l’idylle naissante entre Jack et Clara (jouée par la superbe –

à tous points de vue – Violante Placido), est en-deçà du reste car plus convenue. Mais la conclusion cut, sans fioritures, est quant à elle exemplaire. Exactement ce qu’il fallait au

film pour s’achever de la meilleure manière possible.