- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Fear and loathing in Las Vegas, de Terry Gilliam (USA, 1997)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Où ?

A la maison, en DVD zone 1 Criterion

Quand ?

Lundi soir

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

« We were somewhere around Barstow, when the drugs began to take hold »

Nous sommes tous des autostoppeurs tels que celui embarqué par Raoul Duke et le Dr. Gonzo dans les premières minutes de Fear and loathing in Las Vegas (titre

français : Las Vegas parano). Et comme lui, nous avons à tout moment le droit de descendre de voiture plutôt que de poursuivre ce ride extrême et à nul autre pareil, qui

marche dans les traces du récit mi-journalistique mi-fantasmagorique issu du cerveau de Hunter S. Thompson – alias, Raoul Duke. Dans sa première demi-heure, l’aventure fait encore preuve d’une

relative progression logique sur laquelle il est possible de s’appuyer pour franchir les premiers cas de séquences déjantées au-delà de tout entendement (l’enregistrement au comptoir de l’hôtel,

la visite du photographe dans la chambre). Duke et Gonzo ont un but clairement établi – couvrir pour un magazine une course de motos dans le désert – et ils passent une à une les étapes qui les y

mènent, quel que soit le manque d’orthodoxie et de logique des voies empruntées.

C’est après qu’ils aient « accompli », au moins superficiellement, leur mission que ce sol bien mince se dérobe définitivement sous nos pieds. Les deux hommes deviennent dès lors

com-plè-te-ment libres. Libres de consommer tous les types de substances psychotropes qu’ils ont en leur possession, en n’importe quelle quantité, dans n’importe quel lieu et à n’importe quel

moment ; et libres d’errer sous cette influence, tout à fait au hasard, dans Las Vegas et ses environs (un casino, un cirque, une autoroute). Fear and loathing in Las

Vegas prend alors sa pleine mesure d’expérience plus sensorielle que narrative, plus instantanée que cohérente, avec pour modèle Alice au pays des merveilles. Chez Thompson

et Gilliam comme chez Lewis Carroll, ce qui nous est présenté est une succession aléatoire et décousue de rencontres fantasmagoriques, dans un univers possédant ses propres règles – jamais

explicitées – de perception et de logique. Terry Gilliam trouve la formule adéquate dans son commentaire audio : le mot d’ordre est « feel the movie ».

Les attributs classiques du cinéma narratif (une intrigue construite, une mise en scène aux lignes claires) sont ainsi réduits à leur minimum. Dans ce film Gilliam vise le naturalisme dans la

reproduction de l’expérience de la prise de drogue, ce qui passe par la proscription de l’emploi d’une forme unique que l’on reproduirait à la chaîne pour illustrer chacune de ces phases. Les

effets les plus voyants à la disposition d’un cinéaste – images de synthèse, jeux de lumières, divagations de caméra – sont beaucoup moins présents, en quantité et en impact, qu’on aurait pu

l’envisager. De même, le montage est particulièrement calme avec une majorité de scènes captées en plan-séquence ou s’en approchant le plus possible. Les interventions de forme sur le moment (au

cours du tournage) et a posteriori (en postproduction) ont donc été très peu employées, comparativement à tout ce qui constitue la préparation en amont. Cette préparation minutieuse à l’extrême,

à laquelle Gilliam consacre une grande part de son commentaire, a concerné autant les lieux (chaque parcelle du moindre décor, les accessoires qui les garnissent, l’éclairage qui les révèle) que

les comédiens, avec dans chaque cas la démesure et l’absence de garde-fous comme maîtres mots – non galvaudés pour une fois à Hollywood. Dans les rôles principaux Johnny Depp et Benicio Del Toro,

rendus méconnaissables (la calvitie du premier, la surcharge pondérale du second) et laids jusqu’au malaise, saisissent cette métamorphose comme une brèche ouvrant sur tous les démences, toutes

les outrances. Leur performance conjointe, tétanisante, tient de l’improvisation orale et physique – les voix autant que les corps sont malléables et corruptibles à souhait – la plus extrême. A

ce stade cela ne tient plus du numéro d’acteurs, mais de la possession démoniaque.

Face à tout cela, la caméra de cinéma ne sert finalement qu’à consigner l’altération brutale ou progressive de la perception qui s’opère au sein de chaque scène. Fear and loathing in

Las Vegas est une cascade de départs de feux, domptés uniquement par l’apparition d’une nouvelle étincelle ailleurs, et face auxquels Gilliam s’ancre dans un rôle d’observateur

neutre, non-interventionniste. A une dérogation près : il assure le maintien du film dans un cadre temporel concret, en entrecoupant le récit par des flashbacks (dont un remontant jusqu’en

1965, et dans lequel l’émotion nous prend par surprise à l’évocation du paradis perdu d’avant la débandade des idéaux peace and love) qui fixent l’action en cours à Las Vegas comme

appartenant à un présent délimité et non pas infini.

Mais ce cadre rassurant est périssable, et il vole en éclats lorsqu’à l’amorce du troisième et dernier acte du film Duke se voit ramené contre son gré dans l’enceinte de Las Vegas, comme s’il

s’agissait d’un lieu aimanté impossible à quitter de son plein gré. Le purgatoire, ou peut-être même l’enfer. Cette hypothèse infernale est celle défendue par Gilliam dans son commentaire, où il

va jusqu’à faire des personnages secondaires les gardiens de l’endroit, qui empêchent les héros de s’enfuir. Le renversement de perspective, par rapport au penchant probable du grand public de

voir plutôt en Duke et Gonzo des figures sorties des enfers, est savoureux, (im)pertinent, et tout à fait digne du cinéaste. La dernière partie de Fear and loathing in Las Vegas embrasse en tout cas pleinement ce point de

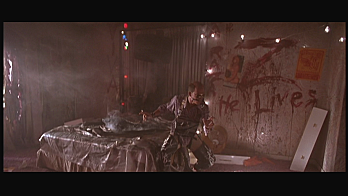

vue, en montrant les deux hommes revivre des situations similaires à celles de la première moitié – en pire. Ils ont atteint un deuxième cercle, plus intense, de leur enfer. L’événement qui se

déroule à leur hôtel n’est plus une course de motos mais une convention de procureurs, la rencontre féminine qu’ils font (Cristina Ricci, après Cameron Diaz) les mène sur une pente autrement plus

délicate, les drogues sont plus dévastatrices, le saccage de leur chambre atteint un degré inouï… Et cette fois même les flashbacks n’offrent plus de porte de sortie, étant eux aussi confinés à

Las Vegas (Duke ne peut se remémorer que ce qu’ils ont commis pendant un de leurs trips).

Alors que le film devient volontairement « ugly », ainsi que le décrit Gilliam, ce qui atteint là son paroxysme est le choc entre Duke et Gonzo d’un côté et l’Amérique de

Nixon, conservatrice et liberticide, de l’autre. Fear and loathing in Las Vegas n’a peut-être pas de scénario mais il n’est pas pour autant gratuit ou inutile. Il hurle

à pleins poumons une diatribe anti-américaine explosive où chaque caractéristique du pays est bombardée deux fois : pour ce qu’elle est, et par la description de sa forme infernale (et

véritable ?). Sont assaillis le matérialisme, et sa déclinaison en entassement sans fin d’objets et de possessions ; la tendance de la mentalité américaine au fascisme normatif et à

l’impérialisme, et le cas d’école de la guerre du Vietnam ; la fabrication d’une géographie faite de vide et de villes artificielles, dont le symbole insurpassable est… Las Vegas. La limite du

film est d’être trop ancré dans les années 60-70 du présent du roman, possiblement car Gilliam a trouvé dans les mots de Thompson l’exacte transcription de ce que lui-même a ressenti quand il

était un jeune américain mécontent de son pays à cette époque. Trente ans plus tard, son adaptation manque du coup du recul qui le porterait vers une conscience plus générale (cela se

ressent en particulier dans l’épilogue, qui marque moins que prévu) ; et il prête ainsi le flanc au reproche abusif de n’être qu’un simple ride de vilain garnement.

La batterie de suppléments compilée par Criterion constitue une édition formidablement respectueuse et passionnée du film. Le commentaire audio de Gilliam (il y en a deux autres, des acteurs et

de Thompson) contient en plus de ce que j’ai intégré au fil de ma critique beaucoup d’informations sur un tournage mené à bien avec assez peu d’argent et de temps, et donc une proportion inverse

de débrouille et d’inventivité pour faire fonctionner les scènes sous contraintes. En considérant en plus le récit fait par le cinéaste du passage catastrophique à Cannes (où Fear and

loathing in Las Vegas a joué le rôle du bouc-émissaire annuel massacré par les festivaliers transformés en meute enragée), ce commentaire fait plus que compenser l’absence de

making-of.

Ailleurs dans le double DVD, Gilliam commente à peu près tout ce qui relève de ses compétences. Les trois scènes coupées (dont une surtout vaut le détour : la discussion entre Duke et Gonzo

et un procureur provincial naïf qu’ils mènent en bateau quant aux dangers et aux crimes à l’œuvre dans les grandes villes. A l’inverse, la fin alternative exposée ne convainc pas) ; la

bande-annonce (Gilliam raconte sa bande-annonce rêvée, qui aurait pris l’allure et le ton d’un spot de propagande officielle anti-drogue) ; le court-métrage de révolte qu’il a réalisé au

plus fort de la controverse autour des noms crédités pour le scénario du film. Ce bref coup de sang est aussi savoureux que l’affaire en soi – expliquée dans un autre module ; il est

question de pourcentages du script adapté rédigés par le réalisateur et de règlements de syndicats appliqués avec un zèle prodigieux – est inepte, une version réelle de Brazil.

Et quand Terry Gilliam s’absente, c’est Hunter Thompson en personne qui reprend le flambeau. Mais sa personne (que l’on voit dans le suivi de la journée qu’il a passée sur le tournage du film et

dans un documentaire de la BBC réalisé à la fin des années 70, deux bonus assez fades) est moins passionnante que ses écrits. Ces derniers sont présentés sous la double forme de sa correspondance

avec son interprète Johnny Depp, lue par ce dernier, et d’un extrait d’une version audio du livre Fear and loathing in Las Vegas – une scène non retenue dans le film, et proprement

fabuleuse dans sa manière de dériver à partir de l’expression « American dream » (« We’re looking for it » / « Oh, you mean the old Psychiatric

club ? »). Le texte de Thompson est aussi présent au travers des dessins de Ralph Steadman qui en avaient illustré la parution originale dans Rolling Stone. Une galerie exhaustive

montre de quelle brillante manière ces dessins perpétuent idéalement l’esprit de l’œuvre de Thompson, en ouvrant une porte sur des visions d’une apocalypse définitive.

La section sur l’homme derrière le « Dr. Gonzo », à savoir le mystérieux et louvoyant Oscar Acosta, est tout aussi fascinante. Acosta était tout à la fois un véritable avocat, engagé en

première ligne dans la lutte pour les droits civiques des hispaniques, et un être capable des ravages dont il est question dans Fear and loathing in Las Vegas – après

tout, il a réussi à disparaître de la surface du globe (aux alentours de 1974) sans que personne ne sache ce qui lui est réellement arrivé, pas même son propre fils !