- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

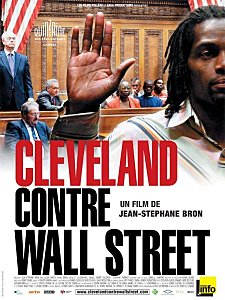

- Cleveland contre Wall Street, de Jean-Stéphane Bron (France-Suisse, 2010)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?

Où ?

Au ciné-cité les Halles

Quand ?

Mardi soir, à 22h15

Avec qui ?

Seul

Et alors ?

Cleveland contre Wall Street est la chronique d’une justice qui, suite à la crise immobilière et financière de 2007 et 2008, n’a pas lieu. Cet état de fait est

directement à l’origine du point de départ du film. Le cinéaste Jean-Stéphane Bron était à l’origine venu à Cleveland pour suivre les démarches de citoyens et de la municipalité pour traduire

devant un tribunal les banques nationales, qu’ils considèrent comme responsables des dizaines de milliers de saisies de maisons à des familles ne pouvant plus rembourser leurs crédits

subprime. Lorsqu’il est devenu clair que l’obstruction procédurale des dites banques fonctionnait, et que le procès n’aurait jamais lieu, Bron n’avait virtuellement plus rien à mettre

sur sa pellicule. Il a alors eu l’idée de faire se dérouler l’audience, avec un juge, des avocats, des témoins et un jury qui tous agissent sans script, « pour de vrai ». Le résultat

est donc un vrai documentaire sur un faux procès. C’est aussi, et surtout, un exceptionnel traité de politique mise à l’épreuve de la réalité. La crise des subprimes sert de terrain à

l’affrontement de deux visions de ce que doivent être la société des hommes, son fonctionnement économique et ses objectifs éthiques. On peut appeler les deux camps Cleveland et Wall Street,

gauche et droite, démocrates et républicains ; ou encore Josh Cohen et Keith Fisher, les avocats respectivement des plaignants et des banques.

En héritier de la tradition du film de procès à l’américaine, Cleveland contre Wall Street s’en remet au pouvoir de la parole pour raconter son histoire à travers les

interventions des témoins successivement appelés à la barre. Cette histoire que nous croyions connaître révèle son lot de découvertes à mesure que le film remonte la « chaîne

alimentaire » des subprimes, témoignage après témoignage. Seul le niveau de base, celui des arnaqués ayant tout perdu pour avoir cru au rêve américain nouvelle formule vendu par les beaux

parleurs en costume, nous était réellement connu en profondeur. Tous ceux qui viennent après eux à la barre, c’est-à-dire tous ceux qui avaient une connaissance même partielle des dessous de la

manipulation, du courtier en prêts immobiliers ex-dealer au créateur de produits financiers complexes, ont quelque chose à dévoiler. On peut ainsi se faire une idée plus précise du tableau

d’ensemble, dont chaque rouage était finalement animé par une unique motivation aussi basique que destructrice : gagner plus d’argent.

Il y a un domaine dans lequel Cleveland contre Wall Street brille encore plus que dans cette déconstruction didactique des faits : dans son exposition de la logique

générale à l’œuvre dans une société qui peut laisser de tels faits se produire. C’est là qu’interviennent les deux avocats et les camps qu’ils représentent – certes de manière radicale,

schématique ; mais cette simplification est certainement moins celle du film que du monde observé par le film. Les camps politiques de gauche et de droite sont en effet plus éloignés qu’ils

l’ont jamais été au cours des décennies d’après la seconde guerre mondiale. Cela s’exprime dans Cleveland contre Wall Street au travers de la différence de méthode

d’interrogatoire entre Cohen et Fisher. Le premier laisse s’exprimer les témoins autant qu’ils en ont besoin, quitte à déborder du champ de la question posée ; l’humanité – au sens large –

ainsi exposée et alimentée est au cœur de l’argumentaire de l’avocat dans sa charge contre le système des banques et des organismes de crédits qui leur sont adossés. Cela n’est que logique,

puisque la finalité de ce système est très clairement une déshumanisation, dans tous les sens du terme. L’objectif, qui est le profit financier, n’a rien d’humain ; de là découle une vision

du monde animale, régie par une loi de la jungle qui récompense les plus forts et accable les plus faibles en forçant tout le monde à jouer selon les mêmes règles alors qu’ils n’ont pas les mêmes

armes. Il faudrait plutôt parler d’absence de règles, en vertu de la phrase tristement célèbre de Margaret Thatcher « There’s no such thing as society ».

Déshumanisé aussi est le questionnement des témoins par Fisher : il exige des réponses par oui ou par non, sans laisser de place à la nuance ou à la reformulation. La démonstration de la thèse de

départ passe par l’élimination de tout ce qui risquerait de la contredire ; dans ces conditions, où toute complexité est exclue, il est effectivement plus facile de trouver ce que l’on

cherche… Le seul témoin à échapper à cette stratégie agressive est celui dont Fisher est ostensiblement l’ami. Soudain les règles précédentes ne s’appliquent plus, offrant à cet apôtre de la

dérégulation totale une tribune pour s’étendre à loisir sur ses positions.

J’ai dit en ouverture de cet article que Cleveland contre Wall Street est la chronique d’une justice qui ne se fait pas. Cette vérité tragique contamine le film

lui-même, qui voit dans son épilogue [spoiler] les systèmes judiciaire, communautaire et politique abandonner tour à tour les victimes de la crise des subprimes. L’institution

judiciaire exige une majorité qualifiée (de six voix sur huit) pour aboutir à une condamnation ; mais le jury populaire se scinde de lui-même – et pas du fait du réalisateur, rappelons-le –

entre blancs qui votent contre la responsabilité des banques, et minorités diverses qui votent pour… mais à qui il manque une voix. Ce n’est bien sûr qu’un symbole, sans valeur tangible, mais qui

marque les esprits. Enfin, l’exécutif politique en qui le peuple dupé a porté ses espoirs doit s’avouer vaincu face à la puissance des lobbys : les réformes d’Obama ont pour l’instant aidé

les banques plus que les victimes, et plus le temps passe et moins ce vent semble en mesure de tourner. Alors oui, dans ces conditions, Bron a fait le choix (manifeste une fois la projection

achevée) d’un film de gauche. Pour que le cinéma soit ce moyen de donner un écho à la voix des milliers d’individus qui ont vu toutes les autres portes leur claquer au nez. Mais c’est un film de

gauche intelligent, et sérieux dans sa démarche ; on attend son contradicteur de droite qui défendra avec la même pertinence et la même force de conviction les arguments du camp des

privilégiés.