- Accueil

- Dans les salles

- Cinéastes

- Pas morts

- Vivants

- Abdellatif Kechiche

- Arnaud Desplechin

- Brian de Palma

- Christophe Honoré

- Christopher Nolan

- Clint Eastwood

- Coen brothers

- Darren Aronofsky

- David Fincher

- David Lynch

- Francis Ford Coppola

- Gaspar Noé

- James Gray

- Johnnie To

- Manoel de Oliveira

- Martin Scorsese

- Michael Mann

- Olivier Assayas

- Paul Thomas Anderson

- Paul Verhoeven

- Quentin Tarantino

- Ridley Scott

- Robert Zemeckis

- Roman Polanski

- Steven Spielberg

- Tim Burton

- USA

- France

- Et ailleurs...

- Genre !

- A la maison

- Mais aussi

- RSS >>

- Brazil, de Terry Gilliam (USA, 1984)

Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

En DVD (le zone 1 de base – pas le Criterion, introuvable ou presque), à la maison

Mon frère, lui aussi célibataire intérimaire à Paris ces jours-ci

Et alors ?

Réalisé comme un fait exprès aux alentours de la date fatidique, Brazil assure la pérennité du roman d’anticipation 1984. Sans tenter de s’en

cacher, Gilliam emprunte beaucoup de choses à Orwell, du contexte d’ensemble (une mégalopole s’étendant à perte de vue, dominée géographiquement et réglementairement par des ministères

tentaculaires et totalitaires) aux péripéties vécues par le héros, un bureaucrate lambda qui s’éprend d’une indésirable « terroriste » sur laquelle il projette ses rêves fous de

liberté, et qui va le payer de sa vie.

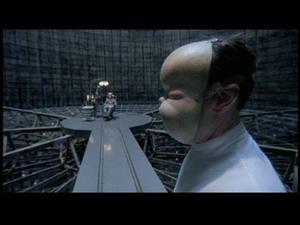

Il faudrait être de la pire des mauvaises fois pour crier au plagiat, car la transposition cinématographique que Gilliam fait de ce récit est phénoménale. Le cinéaste déborde d’idées en tous

genres pour épicer sa représentation grinçante d’une dictature façon Big Brother. Visuellement, cela passe par l’utilisation quasi-exclusive d’un gris délavé déprimant (décors gris,

costumes gris, accessoires gris), et de focales courtes qui écrasent les personnages contre l’objectif et font disparaître toute perspective et tout détail dans l’arrière-plan – claustrophobes

s’abstenir. Mais la trouvaille la plus géniale, et qui est d’ailleurs devenue encore plus culte que le film lui-même, se trouve au rayon sonore : l’ensemble du métrage est rythmé par un

seul et même morceau, un tube des années 30 décliné sur tous les tons (entraînant, pompier, terrifiant…) dans la partition de Michael Kamen. À la fois chanson officielle du régime – il passe à

la radio sur toutes les stations – et hymne de la résistance – il accompagne le héros dans ses rêves de liberté –, ce thème exprime à lui seul toute l’intelligence et l’ambiguïté du film.

Bien sûr, Gilliam est incapable de se contenter de dépeindre une telle société sans y mettre son grain de sel ; et c’est avec délectation qu’on l’observe laisser libre cours à son

imagination acide pour transformer la moindre scène informative en spectacle décadent et explosif. Cette succession de sketches est portée par une énergie incroyable, et liée par une prescience

remarquable quant aux travers de notre époque, mineurs donc drôles (boom de la chirurgie esthétique, nourriture artificielle bourrée aux arômes et aux colorants) ou majeurs donc

inquiétants – communication totale donc surveillance totale, mélange des genres entre pouvoir économique et pouvoir politique. Plus qu’une histoire de héros brisé par un système inhumain,

Brazil est une visite guidée de ce système inhumain, vu au travers d’un prisme juste assez déformant pour conserver une touche d’humour salvateur.

Car en bon ex-Monty Python, Gilliam peut à tout moment complètement péter les plombs et insérer LE détail qui battra en brèche ce bel ensemble trop parfait. Qu’il s’agisse de guirlandes de Noël

ornant les matériels de surveillance et les fusils d’assaut, de gardes blasés qui laissent leurs prisonniers cagoulés s’enfuir et se cogner aux murs, d’un chauffagiste blagueur qui inverse les

tuyaux d’air conditionné et d’évacuation des toilettes, ou d’un bureau divisé équitablement en 2 jusqu’aux affiches sur le mur, l’effet sur nos zygomatiques est garanti. Cet humour se double

d’une grande sensibilité, lorsqu’il laisse à dessein filtrer l’angoisse dont il se nourrit : lorsqu’une telle société se met en place, l’imagination peut-elle réellement renverser des

montagnes ou n’est-elle qu’un pis-aller ?